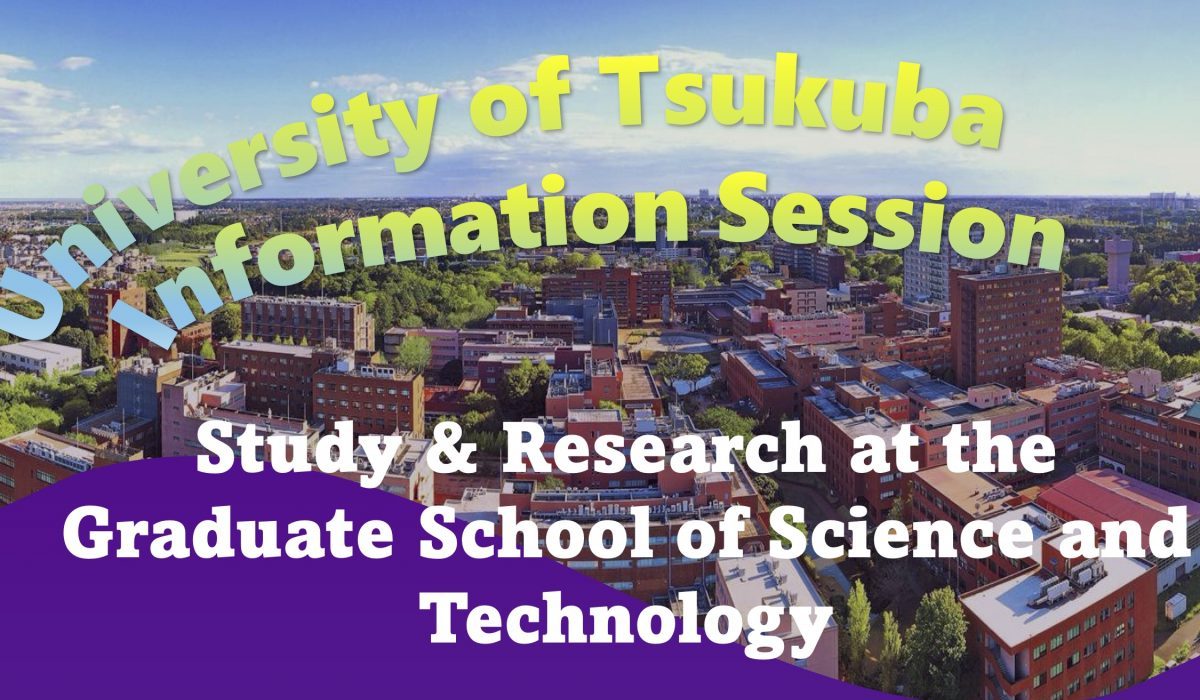

筑波大学EU Inter-University Exchange Projectでは、理工・情報・生命分野の大学院修士課程で筑波大学への留学を検討している学生向けに、留学説明会を開催します。

🕙 開催日時

2026年2月25日(水)10:00 AM(欧州中央時間)から約1時間

🎓 対象者

理工・情報・生命分野の大学院修士課程の学生

※2026年度に大学院進学予定の学部生も大歓迎です!

説明会内容

説明会内容

-

筑波大学 理工・情報・生命の各研究群の紹介

-

本プロジェクトによる 渡航費・生活費の支援制度

事前登録(必須)

事前登録(必須)

※事前に質問がある学生は、申込フォームよりお問い合わせください。

そのほか詳細な情報については、以下のWebページをご覧ください。

【EVENT】Univeristy of Tsukuba Online Study Abroad Information Session on Feb. 25

![[10月7日, 東京] DWIH東京シンポジウム:高齢化社会を支えるイノベーション](https://www.bgi.sec.tsukuba.ac.jp/content/uploads/sites/36/2025/06/250904_Teaserbild_Website_02-1160x300.jpg)

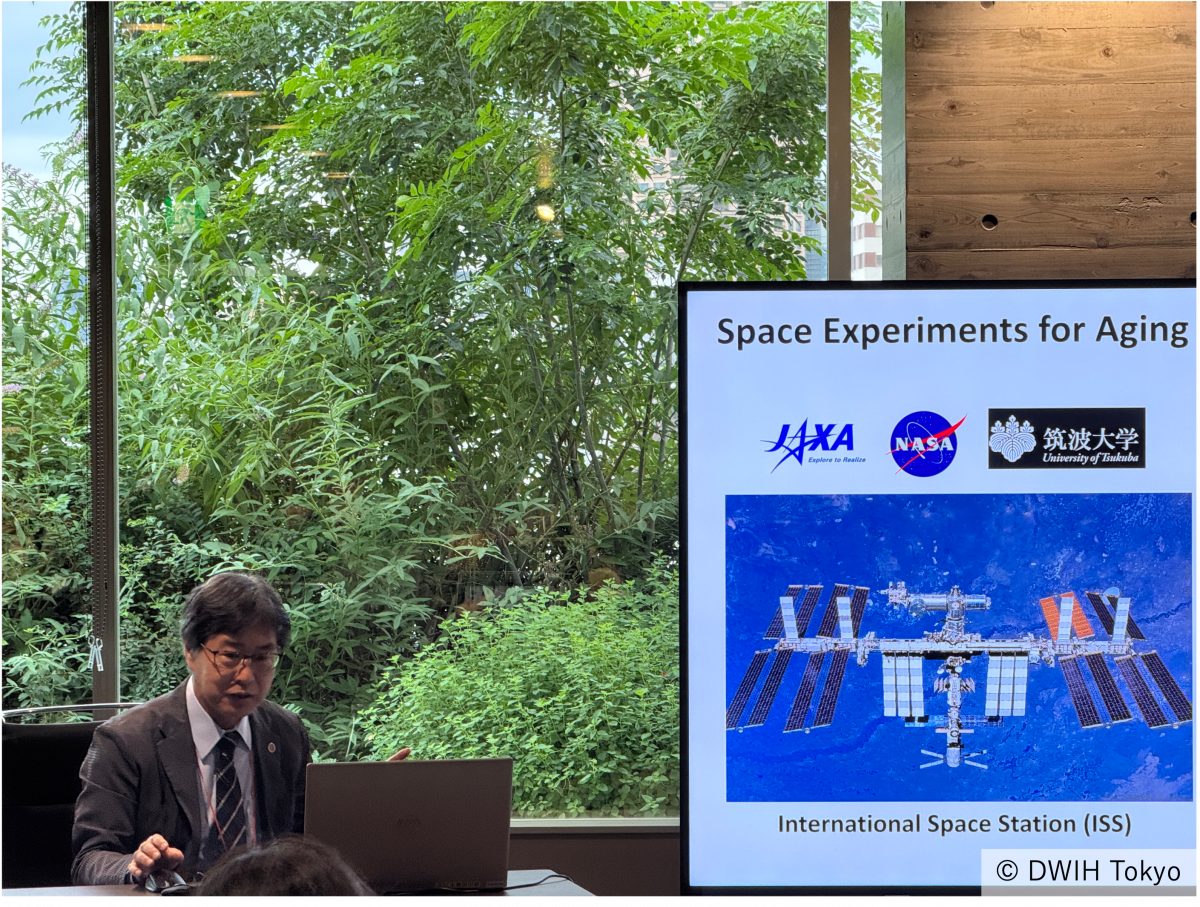

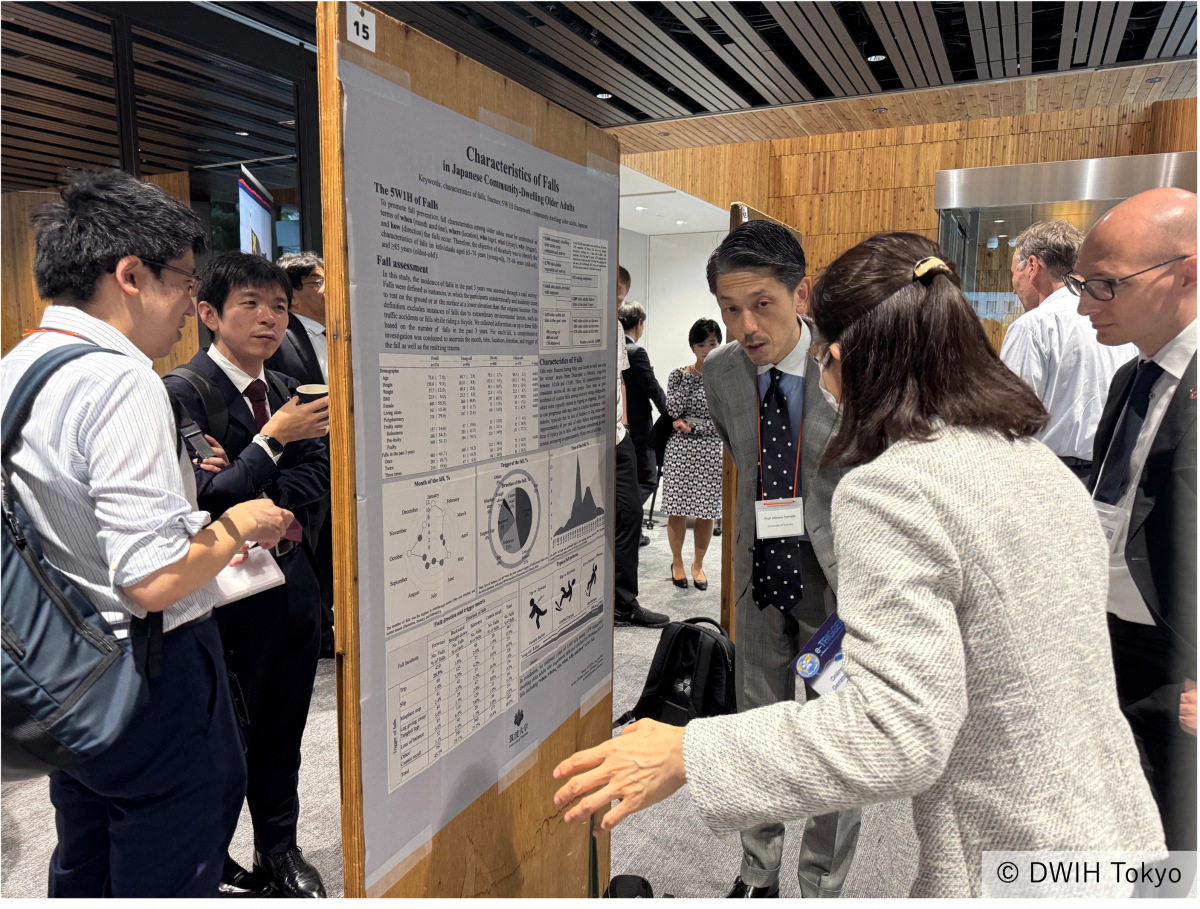

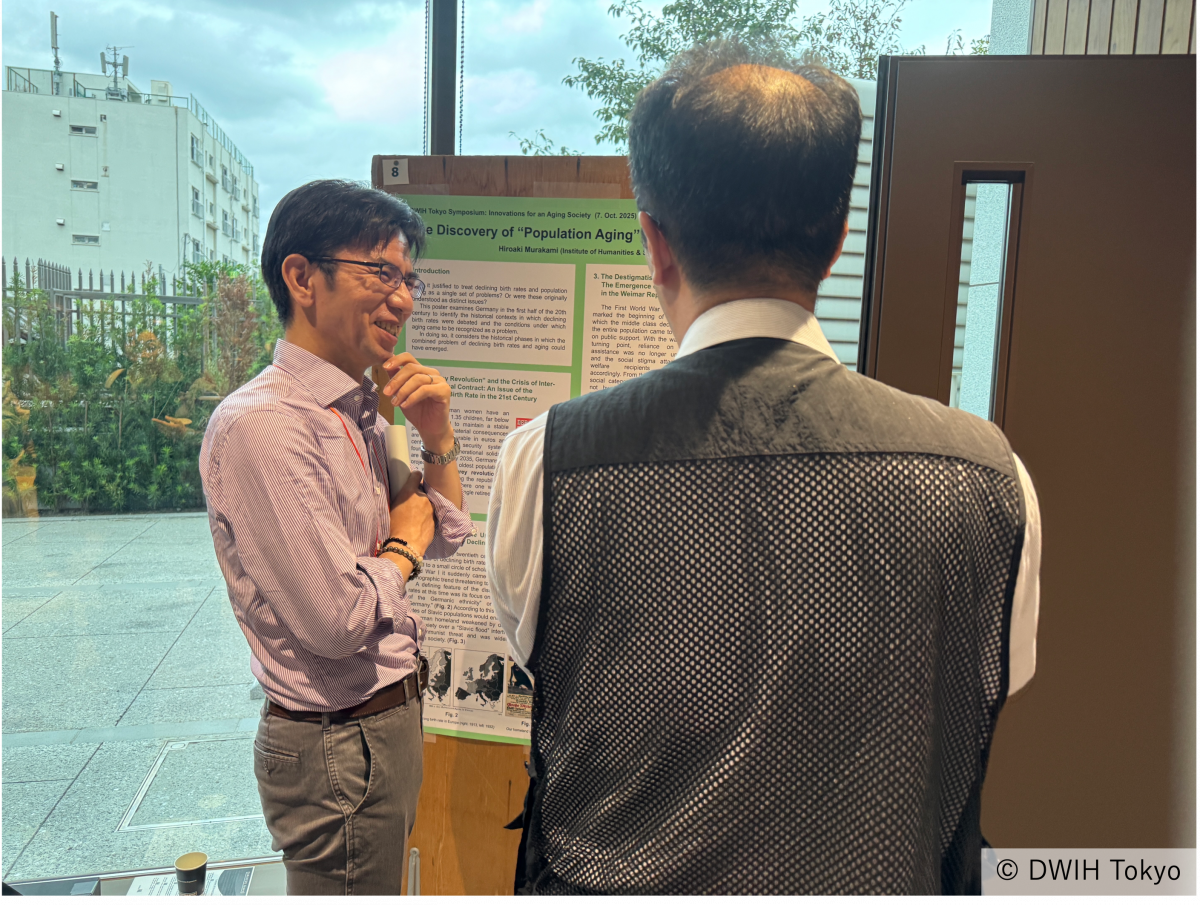

2025年10月7日(火)に、筑波大学が後援する学術イベント「DWIH東京シンポジウム:高齢化社会を支えるイノベーション」が以下のとおり開催されます。日独が共通して直面している高齢化という大きな社会課題について、革新的な解決策や国際的な連携戦略が議論されます。様々な視点から高齢化のテーマに第一線で取り組む日独の研究者、政策立案者、イノベーターたちと交流が可能な貴重な機会となりますので、奮ってご参加ください。

2025年10月7日(火)に、筑波大学が後援する学術イベント「DWIH東京シンポジウム:高齢化社会を支えるイノベーション」が以下のとおり開催されます。日独が共通して直面している高齢化という大きな社会課題について、革新的な解決策や国際的な連携戦略が議論されます。様々な視点から高齢化のテーマに第一線で取り組む日独の研究者、政策立案者、イノベーターたちと交流が可能な貴重な機会となりますので、奮ってご参加ください。