2024.09.05

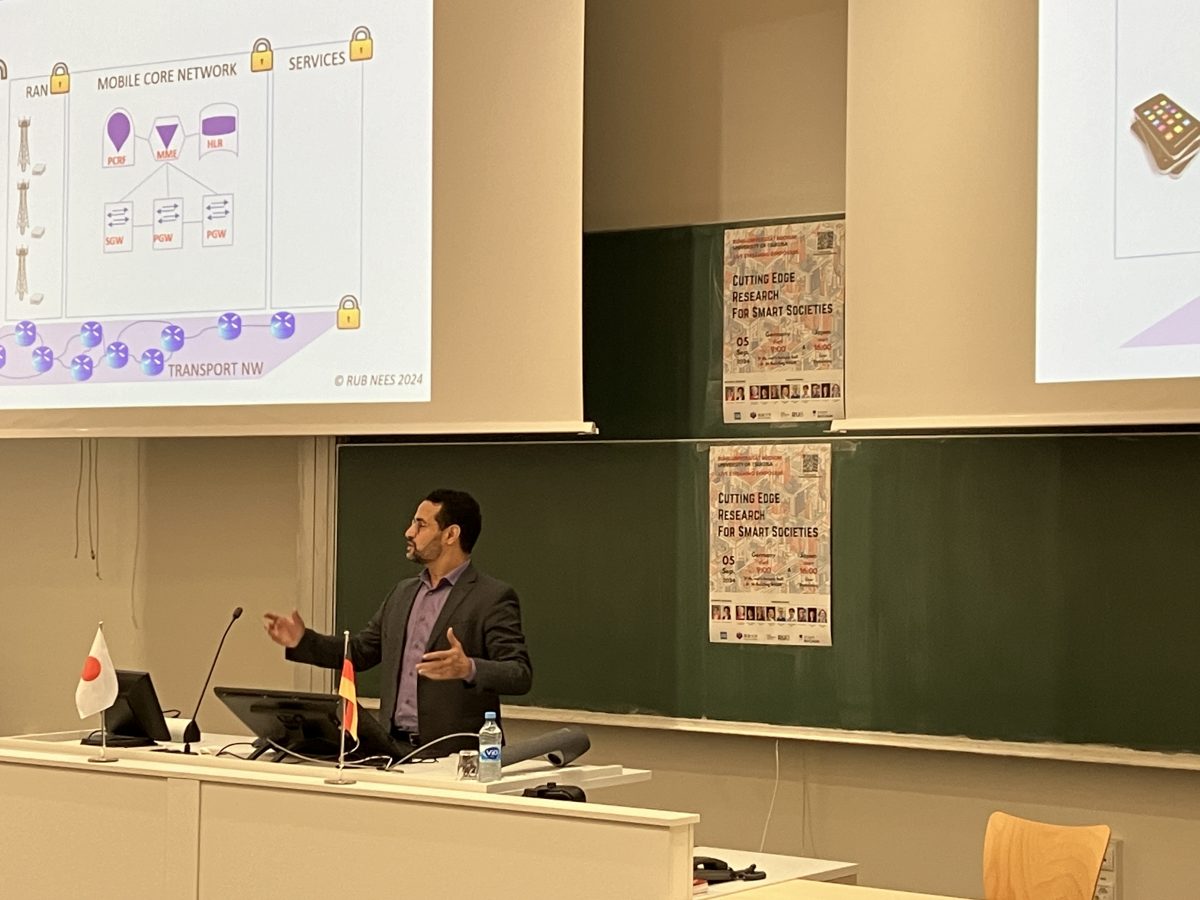

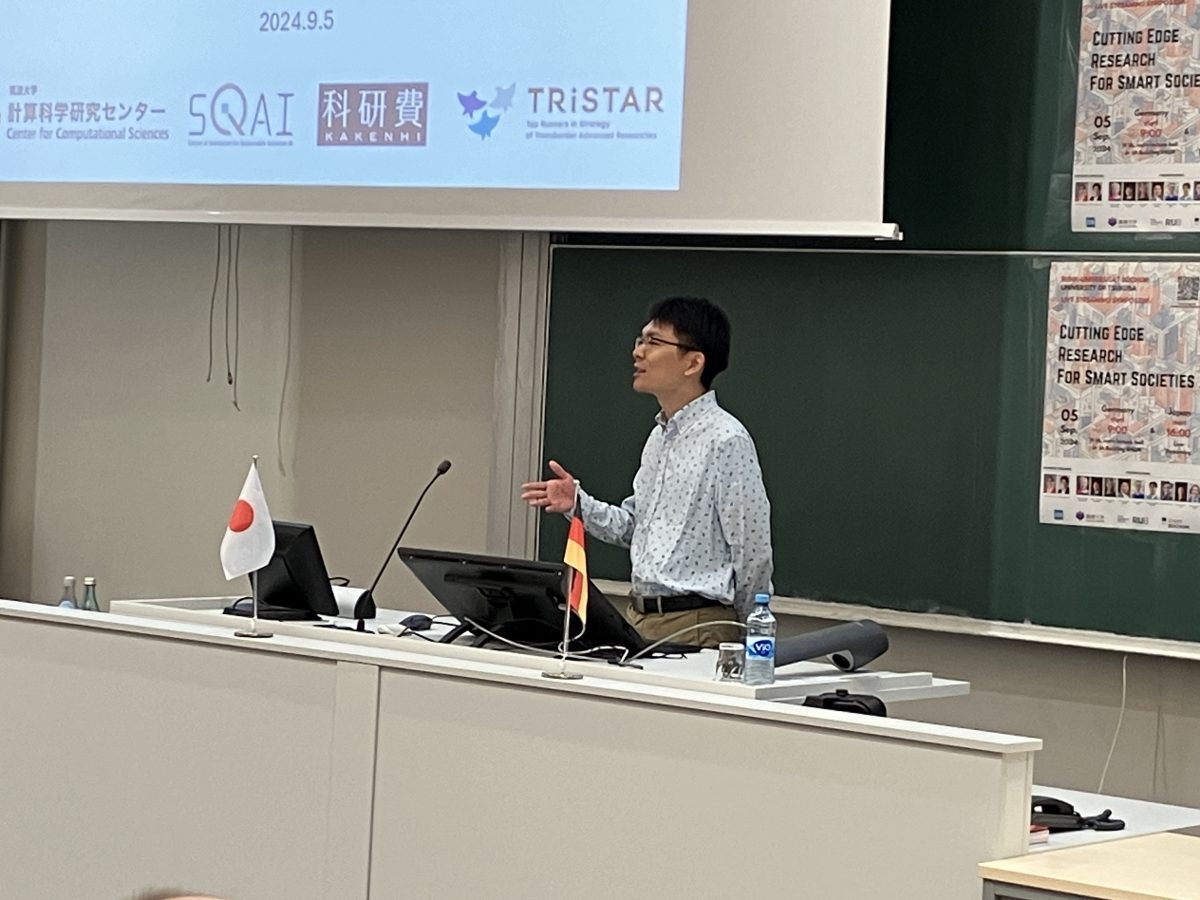

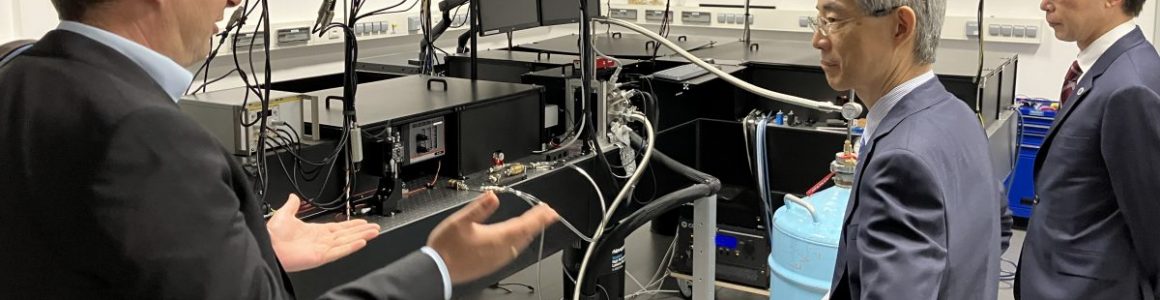

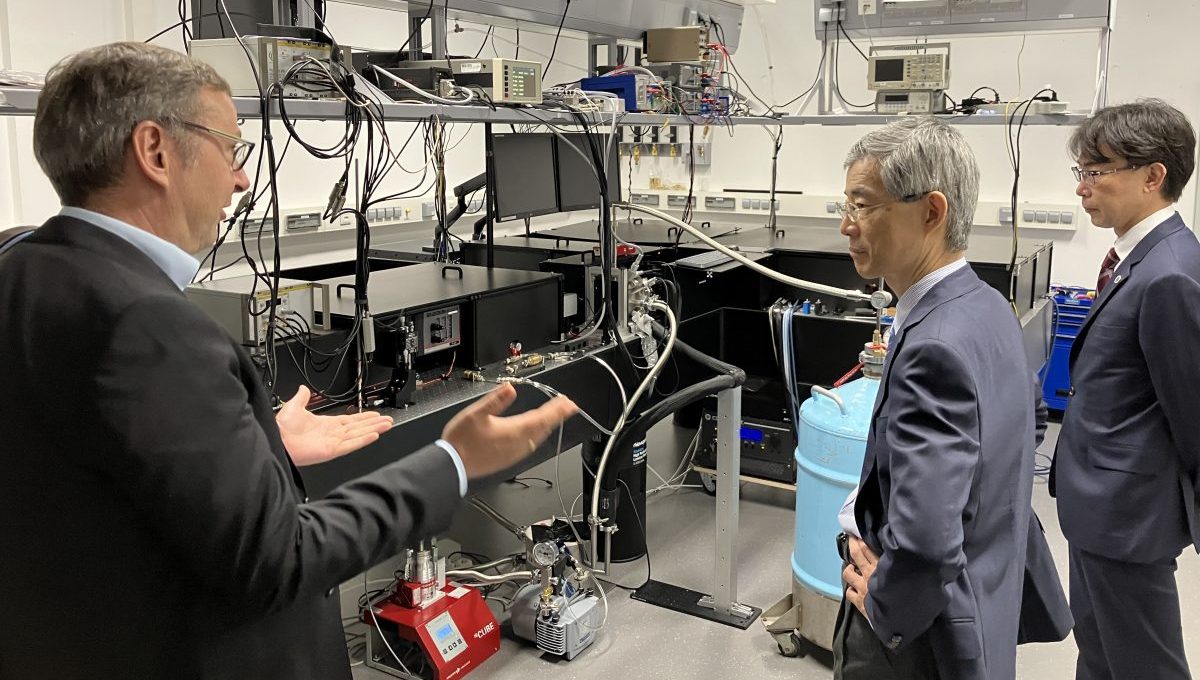

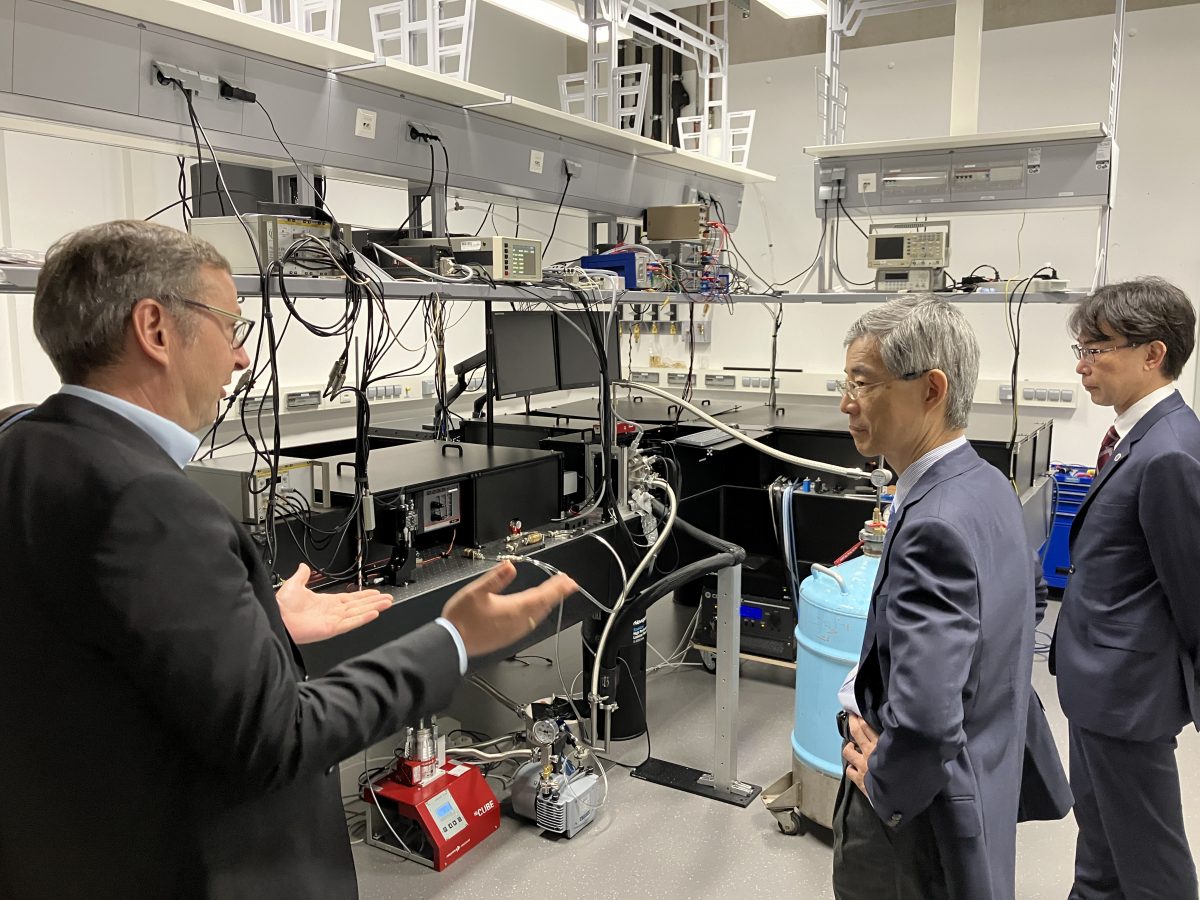

9月5日にドイツのボーフム大学において、共同シンポジウムCutting Edge Research for Smart Societiesを開催しました。

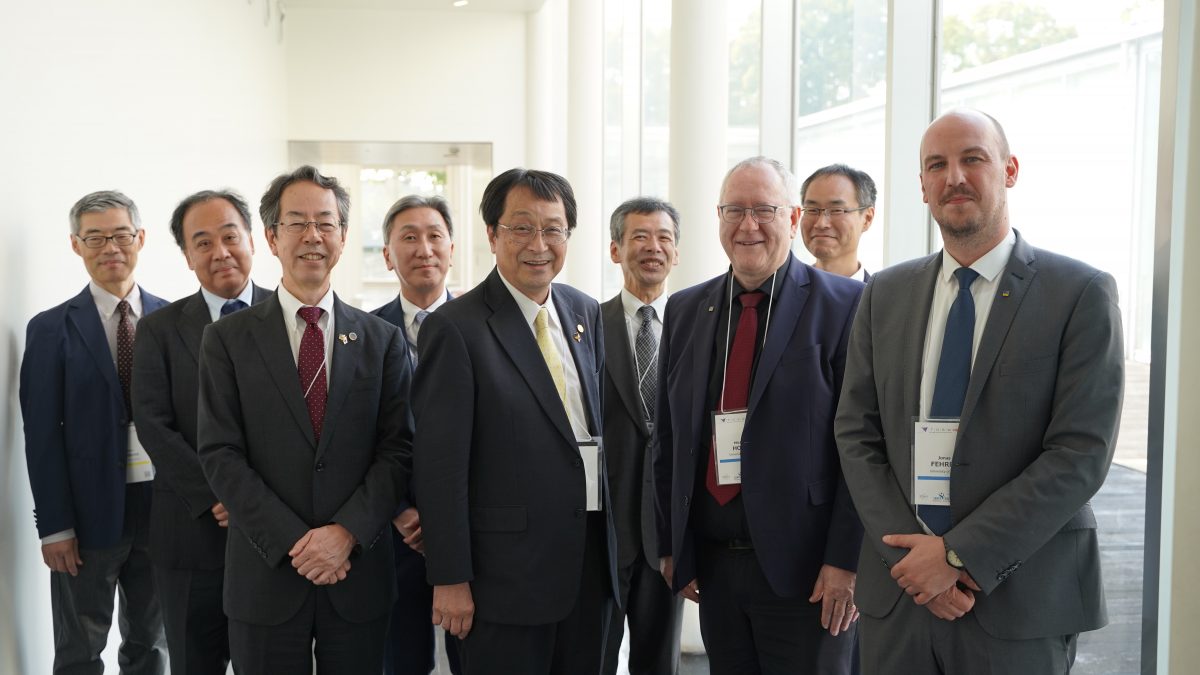

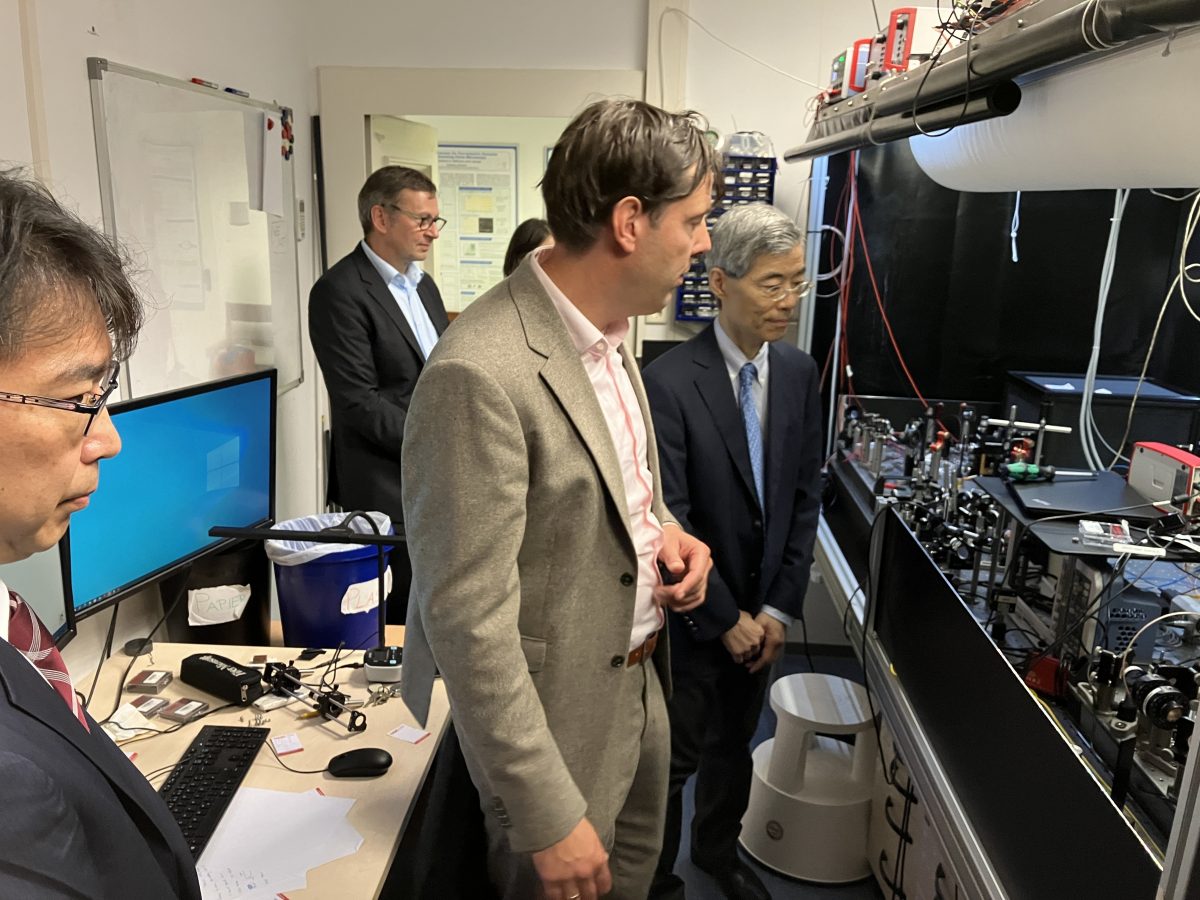

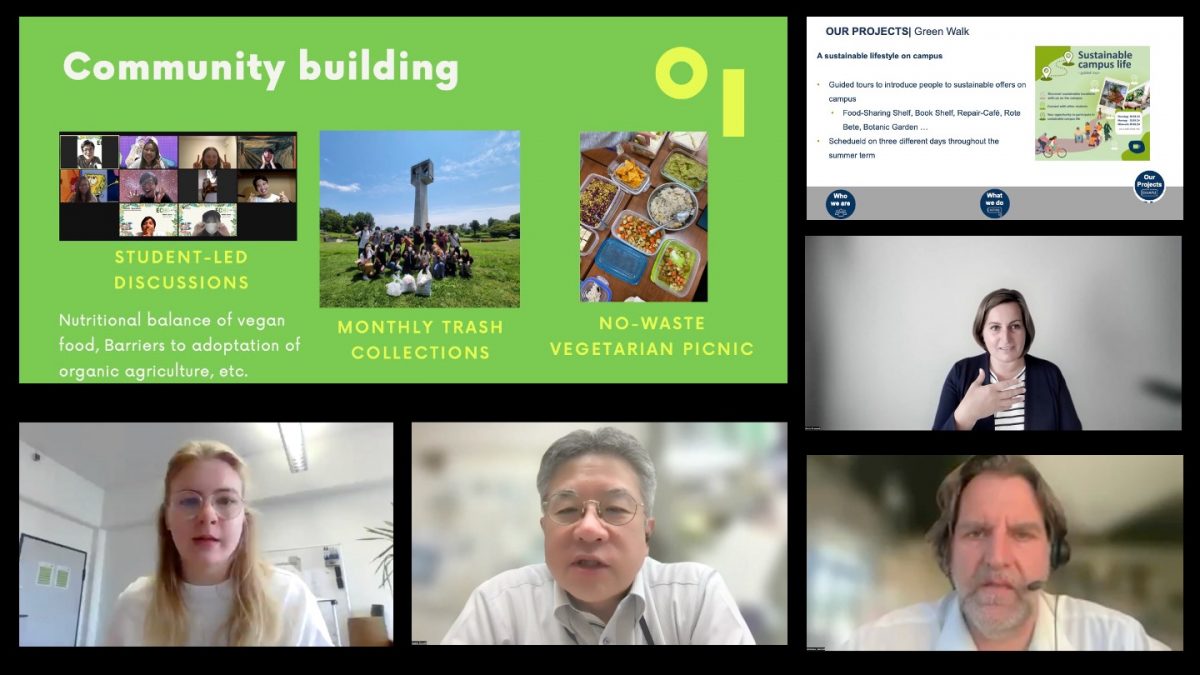

昨年11月にボーフム大学内に置かれた筑波大学ボーフムオフィスの開設を記念して実施された本シンポジウムは、つくば市、ボーフム市の両市が実現を目指す「スマートソサエティ」への貢献を切り口とした研究発表等により、両大学の研究交流促進を目指すもので、本学からは重田 育照 副学長(研究担当)をはじめとする6名の教員及びボーフムオフィス駐在職員が現地参加をしたほか、複数の教職員がオンラインで参加し、Martin Paul ボーフム大学長による開会挨拶、永田 恭介 本学学長及びThomas Eiskirch ボーフム市長によるビデオメッセージで幕を開けました。

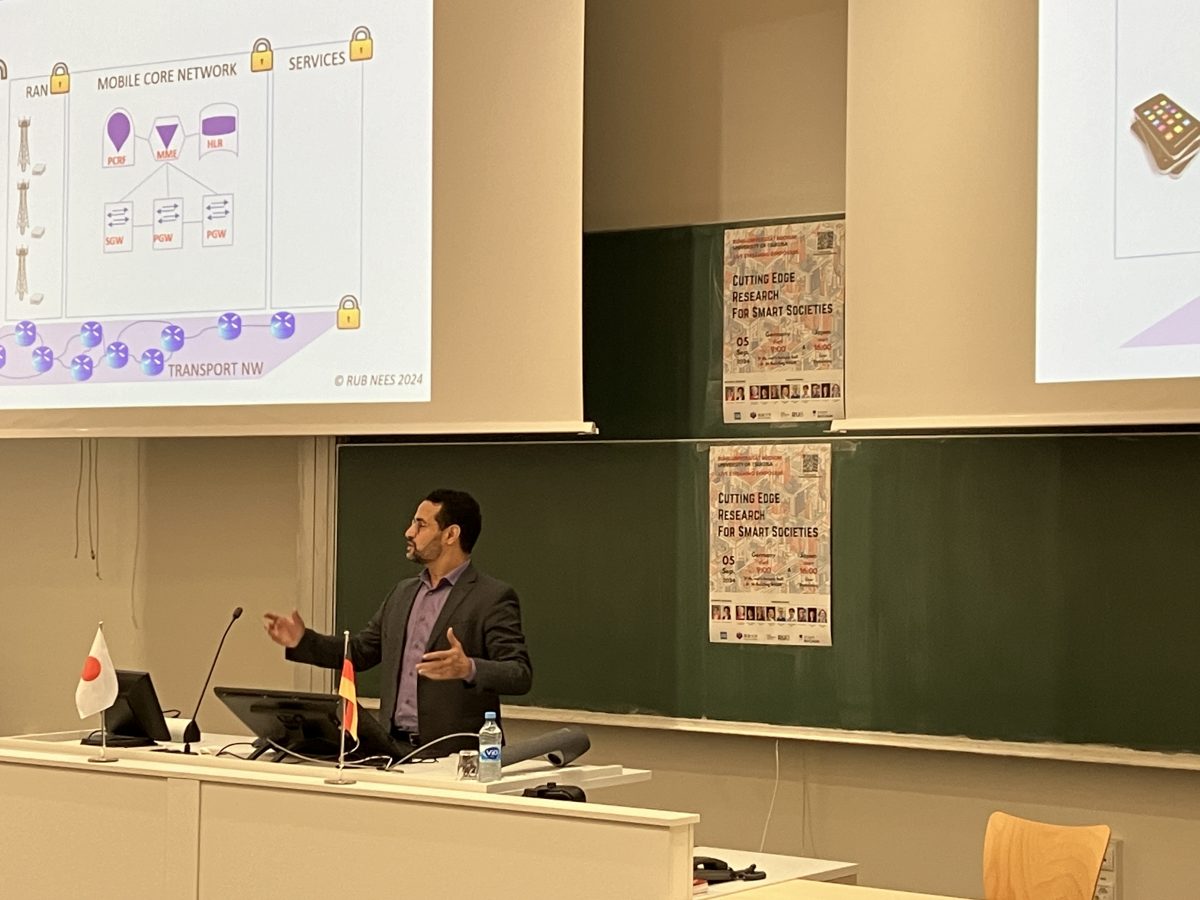

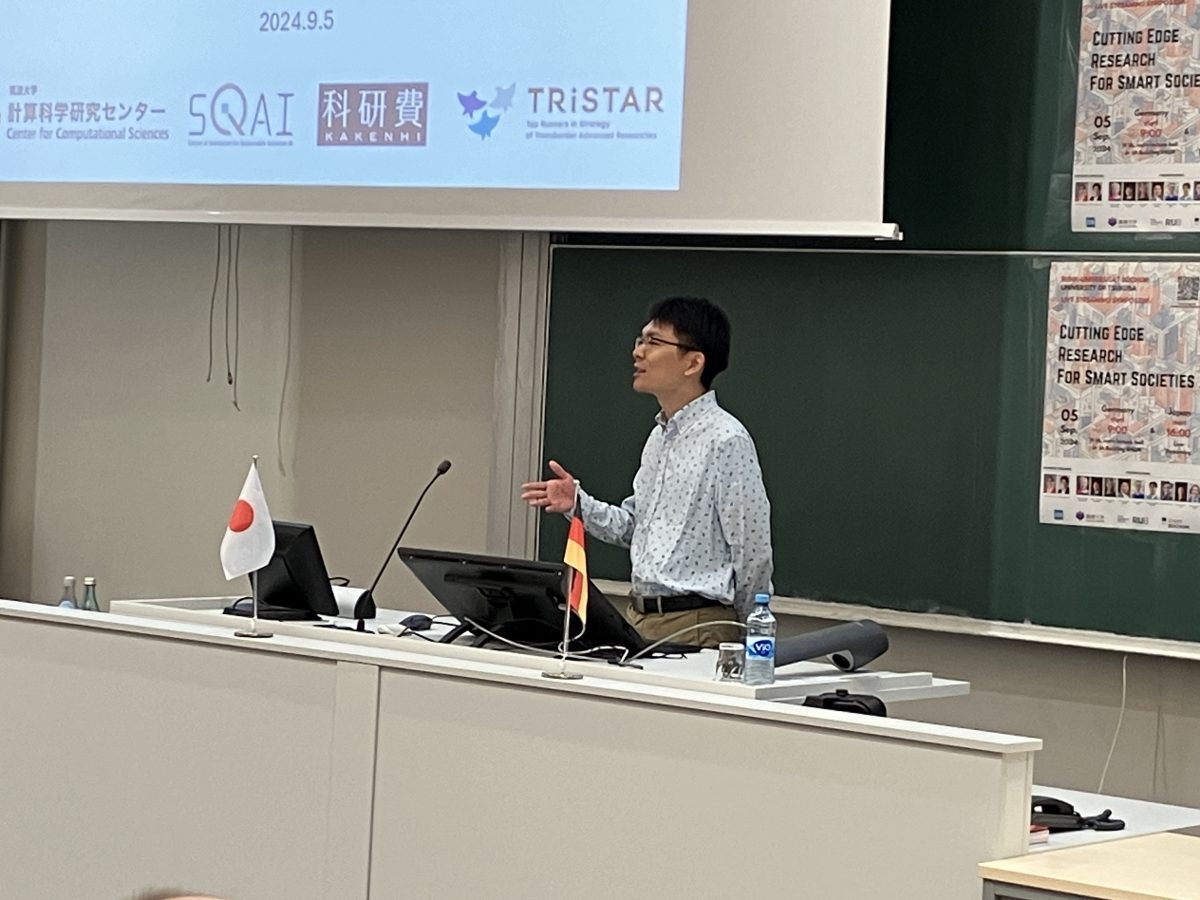

本シンポジウムでは、都市計画研究分野での長年にわたる日独交流への貢献により、日本政府から旭日中綬章を授与されたボーフム大学のUta Hohn 教授と、つくば市顧問・スーパーシティアーキテクトとしてつくば市のスーパーサイエンスシティ構想をリードする本学鈴木 健嗣 教授(システム情報系)による基調講演を皮切りに、両大学の教員によるプレゼンテーションを通して様々な分野の最先端研究のスマートソサエティとの関わりが示されました。また、両大学の研究支援担当者やJSPSボン研究連絡センターから、両大学間の研究交流促進に活用可能な助成制度についての説明が行われ、国際共同研究に高い関心を持つ両大学研究者の耳目を集めました。

Campus-in-Campus協定校の一つであるボーフム大学とは、スマートソサエティのテーマに限らずあらゆる分野での交流拡大を目指しており、本学が採択された文部科学省「大学の世界展開力強化事業〜EU諸国等との大学間交流形成支援〜」のプロジェクトにおいても、共にグローバル人材育成を目指すパートナー大学の一つに挙げられています。今回のイベントで生まれた結び付きが、更なる研究交流や教育プログラムの開設に繋がることが期待されます。